印度人因贫富悬殊、地区差异和民俗差别,居住方式存在着天壤之别。

印度人的居住传统可追溯到印度河文明时期。当时,人们居住在城市里,城市布局分为上城和下城两部分。上城为城堡区,是政治和宗教中心,周围有高大的城墙和塔楼。下城是商业区和居民住宅区,由环绕一个长方形庭院建筑的房屋组成,房屋鳞次栉比,街道棋盘型排列。宽敞舒适的二、三层高楼房为富裕市民所拥有,而雇工和奴隶等穷人则住在简陋的宿舍和低矮的茅棚内。像这种“井”字形布局,在北印度不少地方仍然可以看到,从中可以看出古代建筑的痕迹,也可看出今人对这种传统的继承。

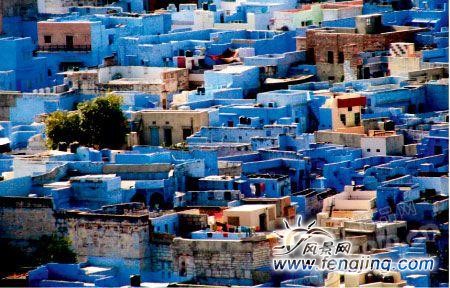

靛蓝色曾经是印度婆罗门贵族们的专用色,这个规定延续到印度宪法废除种姓制度。

今天,印度城市住房一般比较讲究,不是高楼大厦,就是漂亮的小样房,要么就是印度式房屋建筑。富人一般住在独门独院的别墅式住宅里,四周有院墙,院内有草坪和鲜花,环境优雅,有些人还在避暑胜地拥有别墅,随意举家度假。中产阶级白领大多住在比较讲究的住宅里,拥有许多房间和车库,条件舒适。公务员和教师住在租用的公房里,房屋宽敞,带有车库。不少住房为上下两层的“复式”结构,上层是雅致静谧的书房和舒适温馨的卧室,下层是宽敞明亮的客厅、干净整洁的厨房、厕所和洗澡间。室内通风透光,爽心悦目,既有古式传统装饰,也有现代化先进设备。

城市也有许多困难家庭和穷人,大多住在十分拥挤的旧屋里,其中不少人住在贫民窟— 矮小破旧、阴暗潮湿的窝棚里。贫民窟是用废铁皮、破布片、旧纸板、塑料布、烂砖头、硬土块、朽木棍之类材料搭建起来的窝棚茅屋,一仗来高,没有窗户,潮湿阴暗,一家老小,一年到头,挤在里头。由于印度贫困人口太多,贫民窟随处可见,在一些大城市的边缘地带或市内偏僻地方,甚至在城市中心地带,包括首都新德里的五星级饭店旁边,都可以看到这种贫民窟,形成鲜明而强烈的对比和反差。贫民窟里住的大多是因为种地无利或无地可种而举家流浪到城市里的乡下人,他们以行乞或打零工为生。

印度农村,特别是平原地区,大多人住在土房和砖房里,富裕村庄建有洋房。一般住宅是四方形,中央有一个开放的院子,正对大门有一个平台,用来供奉神像和定期举行各种宗教仪式,院子左右两侧是房子,房子的中央一间开有后门,以便通风凉快,也有的通向院子后面的另一个院子,不过这个院子比较小。不少房子的屋顶是平的,砌有上房用的阶梯,天热时,在屋顶上休息或睡觉。这种由房子围成外院和内院的住宅,在北印度乡村比较典型和常见。

富人区的別墅

在山区地带,有些村庄的房子建在山脚下,以便互相照顾和来往,抵御狂风和野兽。有些村庄的房子则建在山坡上,一排排,一层层,状似阶梯,各家既自成一体,又能彼此照应。有些村庄的房子建在高出地面几米的地基上,房子用石头、竹子或木头搭成,房顶用草盖成。有些房子建在木台或竹台上,台下是猪圈或牛圈,台上房子四面无墙。一般而言,每家大都有住房三间,前面是走廊,中间和后边是卧室,屋内只有一个窗户。有些屋子外面呈椭圆形,房子的右边或后边还有一间偏房。有些房子除了一个入口外,既没有其它出口,也没有任何窗户,光线阴暗。男女结婚后,一般要另修新房,单成一家。